原標題:

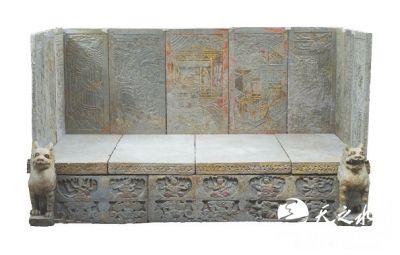

隋代貼金彩繪圍屏石榻

石榻前裙伎樂與畏獸

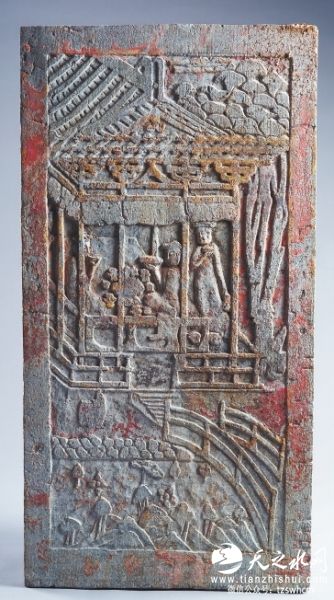

圍屏《出行圖》

圍屏《宴飲圖》

伎樂俑一組

時代:隋代

出土地點:天水

珍藏單位:天水市博物館

1982年6月,在天水市南郊石馬坪村文山頂發現一座隋唐墓葬。墓葬形制為豎井單室磚墓,方形墓室,帶墓道,墓向正北。墓室中放置一圍屏石榻。圍屏石榻通高1.23米,長2.18米,寬1.15米。由17塊畫像石板和8塊素面石條組成,可分為圍屏、榻板和底座三部分。圍屏由11塊高度均為87厘米,寬30—46厘米,厚3—4厘米的石板組成,正面5塊,左、右兩面各3塊。屏風和榻板通過榫卯相接成整體。圍屏采用平地減底雕刻,雕工精湛,內容豐富,可分兩組,一組為正面5塊屏風,主要反映墓主夫婦對飲和車馬出行。另一組為兩側屏風,主要反映與墓主人宗教信仰有關的內容。榻板由4塊長115厘米,寬51.5~59厘米,厚9厘米的石條拼成,正面榻沿雕刻三層紋飾,上、下為聯珠紋,中間一層為忍冬紋,并飾金彩。底座由8塊高33厘米,長短不等的素面石條和2塊畫像板組成。畫像雕刻六組壺門,分上下兩層,為減底凹刻技法。上層為六個男性樂伎,從左到右為執笙、執鈸、彈曲項琵琶、吹篳篥、擊腰鼓和奏豎箜篌。下層雕刻六個畏獸,肩生翅膀,雙手托舉,應是北朝隋時期墓葬流行的烏獲形象。石榻正面兩側各有一個獅面榻腿,右獅獠牙外露,左側閉口凝視,具有支撐和鎮墓兩種功能。有關學者從圖像展現的場景、異域特點突出的人物以及石榻彩繪貼金的豪華程度等因素,推測墓主可能為擔任薩保等職的入華粟特人貴族,并信奉一種公元前1000年左右產生于中亞的古老宗教——瑣羅亞斯德教,我國文獻中稱之為祆教。

與圍屏石榻同出的隨葬品中有5件伎樂俑,置于床前左右兩側。通高32厘米左右。均身著圓領緊袖長袍,深目濃眉,高鼻鼓腮,手持樂器,分別為彈琵琶、執笙、吹笛、執貝蠡和吹排簫的形象。從其伎樂俑的面部特征及所持樂器來看,應是胡人的龜茲樂隊。粟特(Sogdiana),中亞古國,位于阿姆河、錫爾河之間,在今天中亞塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦境內,是一個由多個小國組成的聯邦政府。文獻記載,在漢代就有粟特人入居中國。到了北齊、北周、隋、唐,入華粟特人數量增加、身份提高,中國北方發現多處粟特人遺存。粟特人善于做生意,被譽為“亞洲內陸的腓尼基人”。他們通過絲綢之路不僅促進了中西經濟貿易,同時促進了文化交流。天水出土的圍屏石榻是研究隋唐時期粟特文化和漢文化交融狀況的重要實物資料,石榻現藏天水市博物館,為國家一級文物。

(文、圖:天水市博物館王太職)

已有0人發表了評論