她29歲成為新中國最年輕副部長,曾領導三峽工程大論證

1992年初春,國務院關于興建三峽工程的議案提交全國人大審議前夕,時任全國政協副主席、三峽工程論證領導小組組長錢正英接受了記者專訪。

記者問她對水電事業是不是有特殊感情,她“哎呀”了一聲感嘆,自己經手的大大小小水庫數不清,但修一個水庫就挨一次罵,這次接受三峽論證任務時,家里孩子們都反對,他們說:“你干啥呀?你做了那么些工程也可以了,再搞一個給大家罵的事情?萬一搞得不好還得坐班房,殺你的頭不足以謝天下!”

她說,主持論證的那幾年日子不好過,但自己還是有一點歷史責任感的,有責任弄清楚起起落落這么多年的三峽工程究竟是怎么一回事。

從1952年擔任水利部副部長,到1988年卸任水利電力部部長,她領導新中國水利工作36年。不算三峽工程,建了8萬座水庫,移民一千萬人。

1999年,73歲的錢正英主動請纓,擔任三峽工程質量檢查專家組組長,每年到工地檢查兩次,2004年改任專家組顧問。80多歲時,她依然每年到三峽工地視察。她說,許多三峽人都有這樣的感覺:任期有限,責任無限。

2022年10月22日,99歲的錢正英在北京去世。她終于可以卸下這份無限的責任了。

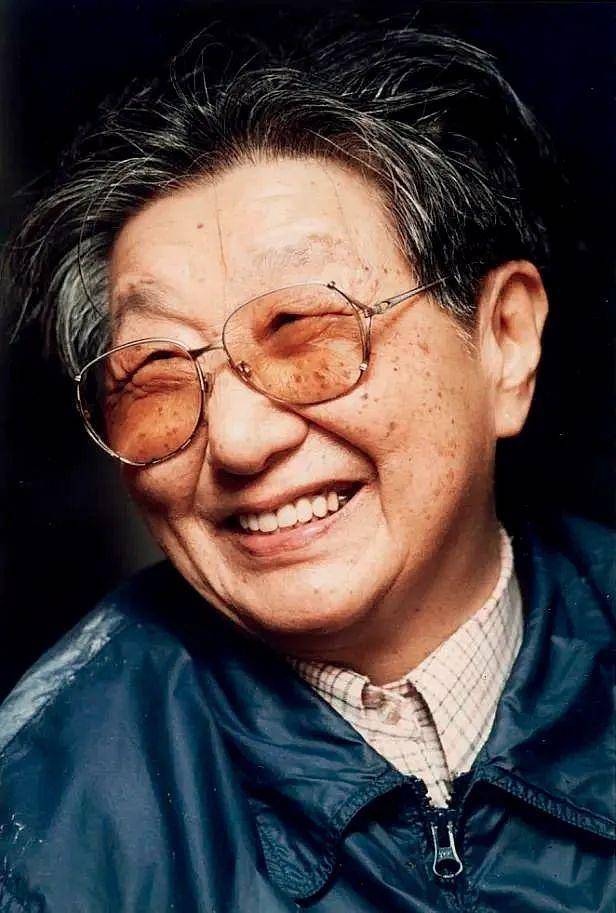

錢正英(2002年)。圖/三峽集團

失誤與糾錯

錢正英說,從事水利工作幾十年,親歷的大大小小失誤不少,其中最讓她刻骨銘心的有幾次。

第一次是50年代初的治淮工程。當時27歲的錢正英是華東區水利部副部長兼治淮委員會工程部副部長,“黃毛丫頭”部長的說法傳遍了全國。

1950年冬,在蘇聯專家主持下,在淮河潤河集閘建設淮河干流分洪樞紐。根據規劃,要在右岸修建一個進湖閘,將干流分洪入霍邱城西湖。當時對進湖閘的閘下消能采用了極其簡陋的塊石護坡,對這個設計中方工程師是有顧慮的,但錢正英沒有采納。后來感覺這個塊石護坡確實存在問題,決定拆掉加建消力池。錢正英說,當時想悄悄彌補差池,只是將之作為尾工,不敢多花錢,工程量有所減少。結果1954年淮河大洪水時,進湖閘一開就沖毀了。淮河搶險結束后,她一回北京就寫了自請處分的報告。但周恩來說,這是由于缺乏經驗,免予處分。

另一次是三門峽水庫的泥沙淤積問題。這也可以說是新中國水利工作中最大的教訓。

1952年,錢正英調到中央,擔任水利部副部長,那年她才29歲,是全國最年輕的副部長。她回憶,治黃規劃和三門峽水庫設計也是在蘇聯專家主持下進行的,她沒有直接參加規劃工作,但作為水利部副部長是有發言權的。她也的確聽到了一些不同意見,但她在思想上和當時的大多數人一樣急于求成,熱切期待著“圣人出,黃河清”的奇跡,對治黃規劃和三門峽方案都是“舉雙手贊成”的。

但是,1960年三門峽水庫勝利發電之日,就是他們開始認識錯誤之時。水庫的泥沙淤積情況很快暴露出來。錢正英說,三門峽工程是全國最大的建設項目,是否公開承認錯誤、是否徹底改建,是一個尖銳的考驗。周恩來親自主持,對三門峽工程進行了徹底改建。

讓她很欣慰的是,在葛洲壩工程上,是她的堅持讓一個重大失誤得到了及時修正。

1970年12月26日,毛澤東批準修建葛洲壩工程。當時錢正英出國訪問去了,等她1971年初回國,葛洲壩已經大規模開工了。她受命去工地檢查工作,發現問題很大。

考慮到水電站安裝運行方便,水電部將電站安排在緊靠長江左岸的位置,而將船閘放在電站和泄水閘之間。交通部認為,這樣布置會導致船閘附近江水的橫向流速過大,船閘將不能安全運行,而且可能淤塞上下游航道。

工程已經開工,樞紐布置方案已報經批準,很多人不贊成“翻案”。水電部一位副部長問她:“你真的支持交通部的方案?你怕他們?”錢正英說:“我當然支持他們的方案,因為他們有道理。”兩派在周恩來面前激烈辯論,最后否定了原方案。周恩來還進一步決定,將葛洲壩停工整頓,重新設計,這樣才徹底改正了原來的錯誤。

三峽工程“溫和派”

有人形容三峽工程是“三起三落”,錢正英說自己對三峽工程的認識也經歷了三個階段,自己是三峽工程的“溫和派”,不是“激進派”。

她最早接觸三峽是1954年長江中下游發生大洪水后,尤其是1958年2月周恩來帶著一百多人乘船考察三峽,她參加了這次考察,親歷了不同意見的爭論。

這是長江流域規劃辦公室(簡稱“長辦”)主任林一山與水電總局局長李銳此前在南寧會議上的交鋒的繼續。會上印發了林一山的書面發言,李銳則發言稱,同意三峽工程的綜合效益很理想,但反對將三峽工程作為長江流域規劃的主體和第一期工程,認為開發治理長江須按照“先支流后干流”“先易后難”“先小后大”的原則,并堅持長江防洪最主要的措施是堤防。

周恩來問錢正英怎么看,她說,單靠加高堤防不能解決問題,應干支流結合、大中小工程結合,她贊成先在長江支流漢江上修建丹江口水庫,認為三峽工程還不具備上馬條件,但應積極進行準備。這也是當時的主流意見。

她對三峽工程認識的第二階段是70年代。那時華中缺電已經很嚴重了,需要大力發展水電。在1968年丹江口水利樞紐攔洪發電之后,對下一步的發展有三種意見:上隔河巖、上葛洲壩、上三峽。前者位于長江支流清江,后兩者都在長江干流上。

周恩來派錢正英實地調研。她勘察后認為,隔河巖發電量太小,而建設三峽的條件仍不具備,因此主張先上葛洲壩。

林一山則力主先上三峽,認為三峽防洪與發電能力比葛洲壩高很多,而且先建葛洲壩將抬高三峽壩址水位,增加建三峽的困難。錢正英不同意林一山的觀點,派人研究了許多方案,但研究到最后,她承認林一山有道理,要發揮防洪發電的綜合效益還得靠三峽。

改革開放以后,華中缺電越來越嚴重。錢正英想,能否先上個“小三峽”(即低壩方案),哪怕只有100億立方米防洪庫容,發電800萬千瓦,也比沒有強啊。

1979年4月,李先念主持召開三峽問題討論會,水利系統參加的是錢正英、林一山和魏廷琤。

林一山回憶,錢正英在談到三峽工程的防洪作用時頗為激動地說:“提出三峽工程,首先是為長江洪水。如專為水電,像有的同志所講的,不一定在三峽搞。不搞三峽工程,能解決長江防洪,誰有辦法,我給他下跪。”林一山感嘆,那時持兩種觀點者就像拔河,保持平衡不易,拽過來一步更不易。

1980年7月,鄧小平在四川、湖北等省領導以及長辦副總工程師魏廷琤等陪同下,乘船視察了三峽壩址、葛洲壩工程和丹江口工程。魏廷琤全程陪同,因而有充裕的時間詳加介紹,加之視察時直觀的感受,鄧小平對爭論已久的三峽工程問題有了新的認識,在與胡耀邦等領導人談話時說“輕率否定三峽,不好”,建議中央再做研究。三峽問題又有了轉機。

考慮到如果蓄水位太高,移民負擔太大,投資不易,泥沙問題也比較復雜,錢正英指示長辦研究蓄水位150米方案。1983年,長辦提出了《長江三峽工程可行性研究報告》。

國家計委受國務院委托,請了350多名專家審查可行性研究報告。很多人提出意見,認為水位太低,防洪不夠,把資源浪費了。錢正英等硬頂住了,后來做了一個妥協,將壩頂提高到175米,在特大洪水時臨時超蓄。雖然各方仍然不滿意,但審查總算通過了。

1984年2月17日,中央財經領導小組會議做出三峽工程上馬的原則決定。隨后成立了國務院三峽工程籌備領導小組,李鵬任組長,宋平、杜星垣和錢正英任副組長。

此時,爭論又開始出現,并逐漸升級。

1985年3月的全國政協六屆三次會議上,原交通部一位副部長在小組會議上提出,三峽工程尚未論證清楚,急于開工有很大風險,建議暫緩上馬。他的意見獲得了小組72名成員一致支持,推薦他到大會上去講,他便在大會上挑明了觀點,引起廣泛反響。

5月,錢正英參加了李鵬主持的三峽工程籌備領導小組會議。李鵬說,這次政協會議上對三峽工程有一些不同意見,核心還不是怎么干的問題,而是該不該干、是不是現在干的問題,對這些不同意見,都應該持歡迎態度。真理是不怕辯的,兼聽則明,問題越辯越清楚,只有好處沒有壞處。

1986年4月,李鵬在錢正英和三峽省籌備組組長李伯寧陪同下,前往四川省達縣調研,途中討論了三峽省籌備組的前途問題。《李鵬三峽日記》中回憶,錢正英提出,賦予三峽省籌備組行政權力是不符合憲法的,這會使人感到對人大的權力不尊重,對政協的意見不重視,使大家感到不快。她主張“退”,即取消建三峽省的方案。

不久,中央決定,重新開展三峽工程論證,擴大論證范圍,并撤銷三峽省籌備組。

對于如何開展論證,各種意見很多。錢正英回憶,這年10月,國務院領導帶著他們去三峽調研,在從武漢回北京的火車上,他們一起設計、定下了一套決策程序:責成水利電力部進一步論證、編制可行性報告,由國務院組織審查委員會審查,報國務院、中央政治局審批,最后提交人大審議。

錢正英后來說,回過頭來看,這個決策程序是非常關鍵的,鬧了幾十年的糾紛,總算有了一個體現民主化、科學化的決策程序。后來的工作,一步一步都是照此來的。

領導三峽大論證

1986年6月,水電部黨組決定成立12人的三峽工程論證領導小組,部長、黨組書記錢正英擔任組長,副部長、總工程師、副總工程師等為小組成員。

錢正英在部黨組會上說,這次豁出去了,不搞“夾生飯”,所有問題都要在論證中搞清,最后由中央去審查和決策。

領導小組商請有關部門推薦人選,聘請了21位特邀顧問。全國政協常委、經濟委員會三峽專題組組長孫越崎是對三峽工程持不同意見的代表人物,錢正英首先登門拜訪,聘請他為特邀顧問。

三峽工程論證極為復雜,論證領導小組決定采用先專題、后綜合、綜合與專題交叉的論證方法。

論證分10個專題,由領導小組成員分工主持,組成14個專家組。專家組正副組長、顧問由專題論證主持人提出,經論證領導小組通過。專家組成員由正副組長提名,經領導小組同意后聘請。共聘請412位專家,來自國務院所屬部門、中科院院所、全國高等院校和各省市專業部門,超過一半來自水電系統外。

還有一些人士對三峽工程持反對意見,但因不是相關專業沒有進專家組,錢正英邀請他們參加擴大會議。論證中還委托一些單位做實驗和研究,實際參加論證的達數千人。

這次論證的爭論比50年代更為激烈。論證之初,錢正英要求將不同意見匯編,論證領導小組辦公室綜合處處長陶景良收集整理出八大本,印發給所有專家。

陶景良告訴《中國新聞周刊》,不同意見可歸納為兩大類:三峽工程該不該建、該如何建。論證分兩個階段,先選定一個代表性方案,全方位研究其可行性,并選取一個替代方案,比較利弊得失。

有人將泥沙比作三峽工程的“癌癥”,即使是一些“主上派”也心有余悸,擔心三峽會成為三門峽第二。曾預言了三門峽泥沙淤積的清華大學教授黃萬里提出,三峽工程會使得重慶港因泥沙淤積而成為死港,論證領導小組決定由水利水電科研院、南京水利科研院、清華大學、武漢水利電力學院、長江科學院平行做泥沙模型試驗。五家單位試驗結論一致:重慶港泥沙淤積的情況是可以避免的。

張光斗是水工專題組顧問,他說,長江三斗坪年輸沙量5.3億噸,年徑流量5000億立方米,黃河三門峽年輸沙量16億噸,年徑流量僅350億立方米,二者有很大的不同。

清華大學水利系的泥沙模型試驗顯示,重慶港區每年汛期末尾會出現沖刷汛期泥沙淤積的“走沙期”,使之不致于產生累積性淤積。因此三峽水庫要在“走沙期”之后才能開始蓄水,正常蓄水位應定在172米至175米之間。經過專家組論證,一致推薦正常蓄水位為175米。

錢正英親任移民專題論證主持人。她說,移民是關鍵,既是經濟問題,也是政治問題。水電站是大壩加移民組成的,過去移民工作有很多教訓,新安江、丹江口等水庫移民都留下了“后遺癥”。錢正英在水電部常說,“文革”中她挨批最服氣的是挨移民的批,“人家還是講情講理的”。

三峽工程要移民百萬,規模遠超歷次水庫移民。水電部提出“開發性移民”,改消極賠償為積極創業,得到鄧小平等中央領導肯定。

1988年,國務院機構改革,撤銷水電部,設立水利部和能源部。錢正英當選第七屆全國政協副主席,不再擔任水利部部長。經水利、能源兩部商議和國務院總理批準,論證領導小組成員不變,繼續負責到底。

在第8次論證領導小組擴大會議上,全國政協委員、曾任水電部副總工程師的陸欽侃作為防洪專題組顧問,表示不同意論證報告中關于防洪問題的一些意見。他認為,應綜合做好加固加高堤防、搞好分蓄洪區內的安全設施、陸續興建支流水庫、加強流域內水土保持等防洪措施,而不能等待三峽工程。

1988年11月下旬,三峽論證領導小組召開第9次論證會,討論“綜合規劃與水位”和“綜合經濟評價”兩個專題論證報告,九位全國政協委員應邀參加了會議,孫越崎未到會,由陸欽侃代表。

為了詳細說明觀點,陸欽侃加夜班寫出了發言稿,但第二天他還沒說完,主持人便打鈴提示發言時間到了。這時,錢正英出來說,陸欽侃不僅代表他自己,而且代表孫越崎老人,算雙份,讓他下午再講吧。下午發言時,陸欽侃首先說:“很感謝老部長讓我‘吃小灶’。”

1989年初,經過兩年零八個月的論證,14個專題論證報告和重新編寫的可行性報告完成,得出結論:三峽工程對四化建設是必要的,技術上是可行的,經濟上是合理的,國力是可以承擔的;建比不建好,早建比晚建有利。412位專家中,有9位沒有簽字。

1989年9月,水利部、能源部將論證報告聯合上報國務院三峽工程審查委員會。1991年8月,審查委員會審查通過了報告,報經中共中央、國務院批準后,向七屆人大五次會議提交了議案。

1992年4月3日,七屆人大五次會議審議《國務院關于提請審議興建長江三峽工程的議案》。表決結果是:1767票贊成,占總數的67.1%,達到了所需的2/3多數。177人投了反對票,其余為棄權票。人大常委會委員長萬里當場宣布,興建三峽議案通過。

議案審議前夕,錢正英接受了《文匯報》駐京辦事處記者陳可雄的專訪。1992年1月,陳可雄參加了首都新聞單位赴三峽考察團,有許多觀感。他說,三峽工程舉世矚目,有關它的防洪、發電、航運等巨大效益報刊上已經說得很多了,但在社會各界尤其是知識分子和普通老百姓當中還存在一些疑慮。錢正英說:“歡迎你提問題,多提問題。”專訪進行了三個小時,錢正英有問必答,語氣平和,又充滿自信。

“搖頭容易點頭難”

李先念曾半開玩笑地說:“錢正英啊,你要在總理像前天天燒燒香!”

新中國成立初期,年輕的錢正英是周恩來最著力培養也最為信任的水利工作領導干部之一。周恩來這樣向外賓介紹她:“她原是大學生,學工程,抗日時期參加革命,到解放區后逐步參加水利工作。女同志當副部長不容易,不能驕傲。”

陶景良說,錢正英受周恩來影響很深,她也具備高超的領導藝術,就像彈鋼琴一樣。她擅抓主要矛盾,打蛇總能打到七寸。

80年代初,陶景良作為水利部工作組成員在葛洲壩大江截流前后常駐工地。他每天晚上七點半要打長途電話給水利部總值班室匯報當天葛洲壩的情況,第二天早上上班之前,他的匯報就會出現在錢正英的辦公桌上。

1981年1月,葛洲壩工程成功實現大江截流。其時水利部副部長陳賡儀病倒,錢正英頂替他常駐工地督戰。面對復雜的施工技術和工藝難題,她當場任命陶景良等組成三人技術小組,不需要請示報告,可以直接做決定。

1963年,李興洲進入水利電力部水利管理司工作。他注意到,錢正英開會不需要講話稿,會上也不做記錄,會議結束時就能條理清晰地做總結。

很多水利部老人都認為,錢正英的意見在決策層中很有影響力。一位水利部副部長曾對她說,水利上一些大事,中央領導是要聽你錢正英意見的。

錢正英離開水利部進入政協后,認為應該“跳出水利看水利”。她說,當部長時她是用近鏡頭看水利,退下來后開始照遠景,“現在腦子里想的就是當年主持的水利工作有什么失誤”。

原國務院南水北調建設委員會辦公室副主任寧遠告訴《中國新聞周刊》,錢正英常堅持自己認為正確的認識,哪怕一時不被理解,這些認識后來常被證明是正確的。

1996年前后,南水北調工程審查論證期間,為了提醒倉促決策可能帶來的后果,錢正英曾引用伏契克《絞刑架下的報告》中的一句話說:“人們,你們要警惕啊!”全國人大常委、原水利部部長楊振懷與錢正英觀點類似,他對因持不同意見而受到壓力的一位干部說:“你不要多說了,我來說。不要怕,錢正英這棵大樹還在。”

2013年后,南水北調西線工程前期工作再次提上日程,錢正英又提出自己的看法,認為西線不應倉促上馬,她說:“長江有水不在上游,黃河缺水也不在上游,誰也駁不倒我。”

寧遠說,受錢正英影響,20年前形成的南水北調總體規劃是否需要因應時勢予以修訂、根據40年前用水情況制定的黃河分水方案應否變動等問題引起很多人的思考,“長江有水不在上游,黃河缺水也不在上游”逐漸在學術界和工程界擴大了共識。

錢正英晚年也在關注黃河治理。2012年,經錢正英提名,寧遠率考察組實地考察,形成《黃河下游河道與灘區治理》的報告。寧遠說,這份報告主張的治理思路和方案較過去有所調整。錢正英晚年一直在關注黃河的水沙情況變化,據此不斷調整自己的判斷,甚至一定程度上否定了自己過去的認識。

寧遠說,在新中國成立初期,中國水利建設以防災和解決經濟社會發展用水問題為主,錢正英起了重要的主導作用。后來,水利工作更加重視人和自然的關系,錢正英又起到了開創性的作用。

原水利部副部長張春園告訴《中國新聞周刊》,錢正英在三峽工程當中扮演了重要角色,但她在擔任水利部領導期間發揮的重要作用卻不止于此。興修水利是國家命脈,錢正英作為新中國任期最久的水利系統領導人,是名副其實的新中國水利開拓者,在中國的糧食安全、災害防治、社會安定等方面發揮了重要作用。

2022年10月28日,錢正英遺體告別儀式在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。張春園說,很多水利部老干部來參加告別儀式,他們在談起錢正英時都持這個觀點。

錢正英曾在《我和我的師友們》一書中回憶了很多水利界老人,其中一位是水利電力部總工程師潘家錚。在修建龍羊峽水庫時,因為地質情況復雜,國內外一些地質權威對這里能否修建高壩大庫深表疑慮。錢正英請潘家錚主持論證,經過周密勘探和科學計算,潘家錚肯定了建庫的可能性。

錢正英說,在水電技術界,很多人都有“搖頭容易點頭難”的體會。對龍羊峽這樣的大工程,敢于主持并做出肯定結論,是要冒坐牢風險的。這不但要有高度的專業水平,還要有置個人得失于度外的精神。

“搖頭容易點頭難”,或許也是她自己多年主持水利工作最深的體會,或者更準確地說,是點頭不易,搖頭亦難。

發于2022.11.7總第1067期《中國新聞周刊》雜志

已有0人發表了評論